GPM

– 26.06.2025Interkulturelles Projektmanagement in China: Stolperfallen und Lösungen

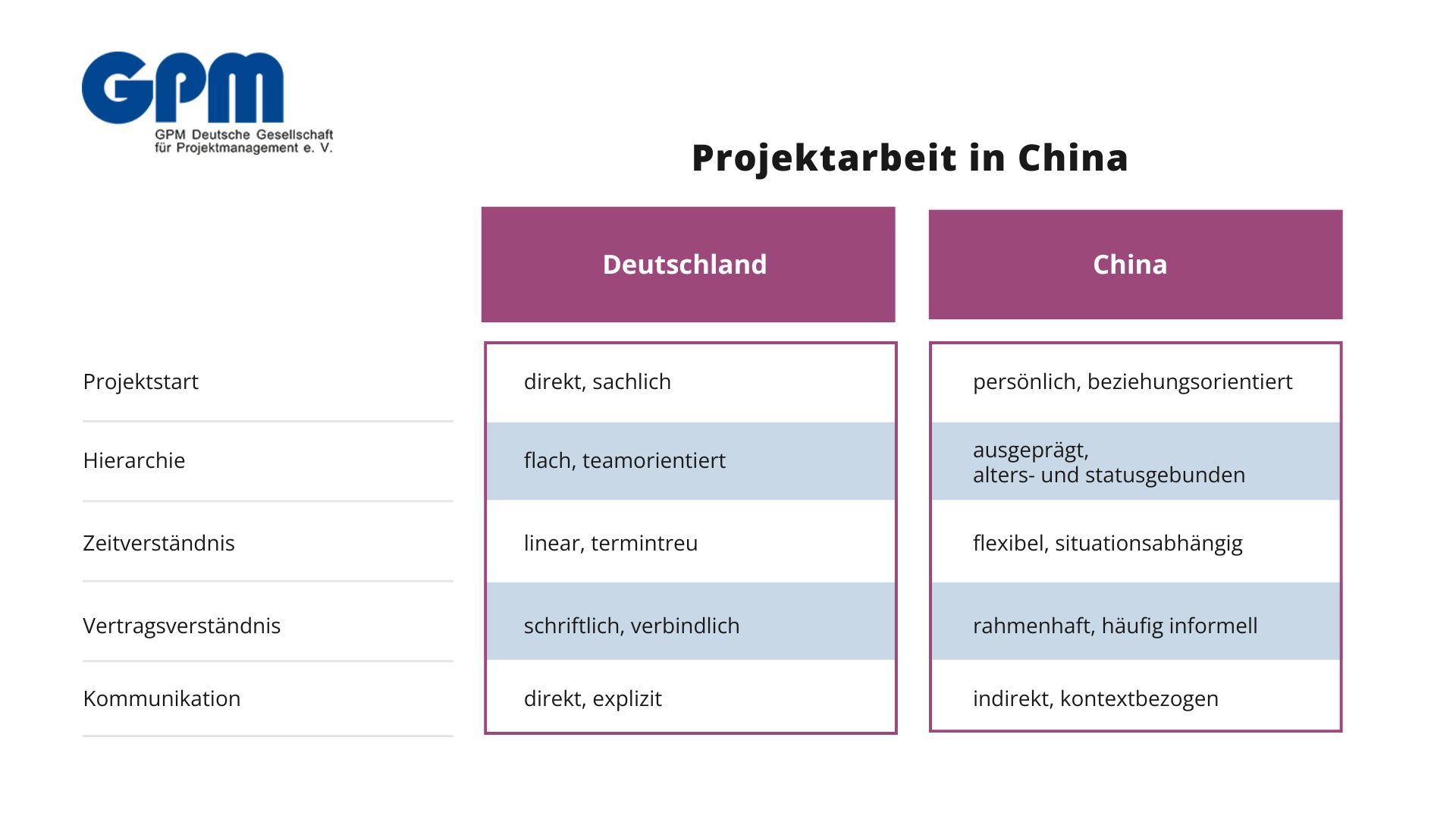

Projekte mit chinesischen Partnern gehören längst zur unternehmerischen Realität. Doch trotz globaler Vernetzung bleiben kulturelle Unterschiede eine Herausforderung für die Zusammenarbeit. Wer Projektverzögerungen, Missverständnisse oder Konflikte vermeiden will, braucht mehr als technische Expertise – nämlich interkulturelle Kompetenz, Fingerspitzengefühl und ein Gespür für Hierarchien, Zeit und Kommunikation.

Beziehungen vor Aufgaben

In der chinesischen Geschäftskultur beginnt erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Aufbau einer persönlichen Beziehung. Während in westlichen Projekten der Fokus sofort auf Inhalte und Deadlines liegt, erwarten chinesische Kolleginnen und Kollegen zunächst einen vertrauensvollen Kontakt. Persönliche Fragen zu Familie oder Herkunft sind ausdrücklich erwünscht, denn sie schaffen die Grundlage für gegenseitige Loyalität und Verlässlichkeit.

Gerade bei Kick-Offs oder virtuellen Projektstarts lohnt es sich, bewusst Raum für informellen Austausch zu schaffen. Ohne diese Beziehungsebene bleibt die Zusammenarbeit oft oberflächlich und stockend.

Zwischen Teamgeist und Hierarchie

Viele Schwierigkeiten in internationalen Projektteams mit chinesischer Beteiligung lassen sich auf unterschiedliche Rollenbilder zurückführen. In Deutschland wird Teamarbeit oft als gleichberechtigtes Miteinander verstanden. In China hingegen ist Hierarchie tief verwurzelt – nicht nur formal, sondern auch sozial. Wer jünger ist oder weniger Status besitzt, äußert sich selten kritisch oder selbstbewusst gegenüber ranghöheren Personen.

Projekte geraten ins Stocken, wenn die Teamleitung formal unter den anderen Beteiligten steht, selbst wenn sie inhaltlich kompetent ist. Hier hilft nur ein klares Commitment der lokalen Führungskräfte zur Projektstruktur. Der Einbezug der Vorgesetzten ist oft entscheidend, um überhaupt handlungsfähig zu sein.

Kulturelle Unterschiede im Projektalltag

Zeit ist nicht gleich Zeit

In Deutschland wird Zeit als knappes Gut betrachtet: Sie wird geplant, verwaltet, kontrolliert. In China hingegen ist Zeit Teil des natürlichen Prozesses. Termine sind flexibel, Deadlines gelten als Richtwerte. Das bedeutet nicht, dass chinesische Partner unzuverlässig sind, sondern dass sie anders priorisieren.

Projektleitungen sollten daher konsequent mit Meilensteinen und Zwischenzielen arbeiten. Verantwortliche mit Kontaktdaten sollten für jeden Abschnitt benannt werden, inklusive regelmäßiger Soll-Ist-Vergleiche. Das schafft Transparenz und wirkt Verzögerungen entgegen, besonders in sensiblen Lieferketten.

Verträge: Grundlage statt Abschluss

Ein unterschriebener Vertrag wird im westlichen Denken als Abschluss der Verhandlung verstanden. In China hingegen ist er nur der Beginn einer Zusammenarbeit. Mündliche Absprachen, situative Änderungen und flexible Auslegungen sind üblich. Zudem sind Verträge personenbezogen: Sie gelten zwischen handelnden Individuen, nicht abstrakten Organisationen.

Wer im Projektgeschäft auf chinesische Partner trifft, sollte Vertrauen als wichtigste Währung betrachten. Ein Bruch durch juristische Eskalation (etwa eine Klage) wird als Gesichtsverlust empfunden – oft mit dem Ende der Geschäftsbeziehung. Außergerichtliche Lösungen haben in China Priorität.

Kommunikation mit Fingerspitzengefühl

Englisch ist zwar häufig Projektsprache, doch die Sprachkompetenz variiert stark. Missverständnisse durch Redetempo, Fachbegriffe oder implizite Aussagen sind keine Seltenheit. Deshalb gilt: langsam sprechen, kurze Sätze, klare Struktur, möglichst visualisieren und keine langen E-Mails mit vielen Themen in einem Thread.

Auch kulturell bedingte Kommunikationsmuster müssen beachtet werden: Kritik wird in China eher indirekt geäußert, Fragen können aus Höflichkeit zurückgestellt werden. Projektleitungen sollten daher aktiv Rückfragen stellen, Zwischenstände einfordern und das Team regelmäßig „abholen“.

Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit

- Beziehungsaufbau priorisieren: Persönliche Nähe vor Projektinhalten.

- Hierarchie anerkennen: Rollen und Autoritäten realistisch einschätzen.

- Zeit anders denken: Flexibilität mit Kontrolle kombinieren.

- Verträge einordnen: Als dynamische Grundlage statt starres Regelwerk.

- Kommunikation anpassen: Klar, freundlich, strukturiert und visuell.

Fazit

Kulturelle Unterschiede sind kein Hindernis, solange sie bewusst und respektvoll behandelt werden. Internationales Projektmanagement in China erfordert Achtsamkeit, Geduld und eine gewisse Bereitschaft zur Anpassung. Wer jedoch offen auf die andere Denkweise zugeht, schafft die Basis für eine stabile und erfolgreiche Projektarbeit und gewinnt im besten Fall mehr als nur ein gelungenes Projektergebnis: nämlich eine langfristige Partnerschaft.

Dieser Beitrag basiert auf dem Artikel "Internationales Projektmanagement im chinesischen Kontext" von Karl Waldkirch, erschienen in der PM AKTUELL, Ausgabe 03/2020. Mehr über das Fachmagazin der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. erfahren Sie hier.

Keine Kommentare

Kommentare