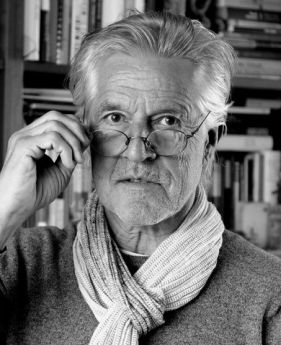

Dr. Wolfgang Glitscher

– 12.10.2021Mangelwirtschaft – Anatomie eines Missstands

Emotionale Stellungnahme zur universitären Lehre des Projektmanagements im Lockdown

Prolog

Seit 2005 bin ich Dozent an der TU Berlin für Projektmanagement im internationalen Masterstudiengang Global Production Engineering (www.gpe.tu-berlin.de). Im Sommersemester 2020 war plötzlich alles anders. Die bislang gewohnte Lehre als Präsenzveranstaltung, für das Verständnis von komplexen Zusammenhängen in der Durchführung anspruchsvoller Projekte wichtig, bei denen technologisches Neuland betreten wird und damit bislang unbekannte Risiken auftreten, intensiv mit den Studierenden zu diskutieren sind, war von einem auf den anderen Tag nicht mehr verfügbar. Ich spürte einen Verlust.

Das Institut betrat ich letztmalig Anfang März 2020 vor dem Sommersemester für mein Blockseminar zum Thema Leadership im Projektmanagement. Die Universität erst Ende Oktober wieder für eine Präsenzprüfung. Das Hauptgebäude gespenstisch leer. Die Pförtner dämmerten in ihrer Loge vor sich hin. Im Hörsaal, ausgelegt für etwa dreihundert Personen, verloren sich fünfundzwanzig Studierende aus der Lehrveranstaltung des Sommersemesters. Forschung, wenn diese Versuchs- und Laborbedingungen benötigt, war ebenfalls stillgelegt. Institute durften nicht mehr betreten werden. Was wurde aus den Anatomiekursen für die Medizinstudenten? Was aus den ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Studiengängen, die Versuchsfelder bzw. Labore für die Lehre benötigen? Und an denen meine Studenten komplexe Zusammenhänge in Bezug auf Projekte und deren Führung erfahren können?

Lehrveranstaltungen mussten digital abgewickelt werden. Plötzlich tauchten Aussagen von politischen Entscheidungsträgern auf, dass diese Form der Lehre doch so etwas wie das non-plus-ultra sei. Diese Aussagen überraschten mich, weil von dieser Seite die Digitalisierung aller Bildungseinrichtungen und nicht nur der Universitäten über dreißig Jahre lang verschlafen wurde. Auch der Verlust, verursacht durch den Mangel an direkten menschlichen Kontakt und Austausch, wurde und wird seitens politischer Entscheidungsträger bis heute nicht verstanden. Dazu kam das aus meiner Sicht rudimentäre Projektmanagement politischer Entscheidungsträger in dieser Epidemie. Ich sah das als einen eklatanten Mangel an Kompetenz. Wissen und Technologien des 21. Jahrhunderts wurden und werden nicht ausreichend genutzt. Man versucht es auch weiterhin mit Methoden wie vor dreihundert Jahren. Ein einer Stellungnahme, in der Berliner Zeitung vom Februar 2021 publiziert, hatte ich dies dargelegt.[1]typo3/#_ftn1

Der international angesehene deutsche Neurobiologie, Gerald Hüther, Universität Göttingen, nannte in einer seiner Publikationen fehlende Empathie als den Hauptbedienungsfehler des menschlichen Gehirns.[2]

ERROR: Content Element with uid "342" and type "fluidcontent_content" has no rendering definition!

Mangelwirtschaft

Wie zeigt sich dieser Verlust? Er zeigt sich nicht im gefühlt verdoppelten Arbeitsaufwand für Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Lehrveranstaltungen und der Akzeptanz der dafür zur Verfügung stehenden digitalen Medien. Der Verlust, der schmerzt, ist der Mangel an menschlichem Kontakt, an Diskursen, Diskussionen und einem Frage- und Antwortspiel, wie es gerade in der Führung und Kommunikation von Projekten wichtig ist. Ein Mangel dessen, was umgangssprachlich als Chemie in den menschlichen Beziehungen bezeichnet wird. Ein weiterer Mangel ist, dass offenbar in der Öffentlichkeit Diskussionen zum Zustand der universitären Lehre in den vergangenen drei Semestern nicht ausreichend geführt werden.[3]typo3/#_ftn1

Nach dem dritten Digitalsemester verstehen die politischen Entscheidungsträger diese Mangelwirtschaft immer noch nicht. Werden dadurch nicht große Anteile der immer noch vorhandenen technologischen Marktführerschaft Deutschlands auf dem Weltmarkt aufs Spiel gesetzt? Bereiche wie die Produktionstechnik, der Anlagenbau und weitere ingenieurstechnische Fachrichtungen werden stark von ausländischen Studenten frequentiert. Allerdings war mit dem Beginn des letzten Wintersemesters bei meinem internationalen Masterstudiengang Global Production Engineering, mit einem hohen Zuspruch Studierender aus Lateinamerika, Indien, China und vielen anderen Ländern, wurde bereits ein Drittel an Rückgang der studentischen Bewerbungen verzeichnet. Aus dem Kollegenkreis an anderen Universitäten und Hochschulen hörte ich ähnliches.

Nach dem Ende des Sommersemesters 2020 erging durch den Bundesinnenminister der Erlass, dass ausländische Studenten nur nach Deutschland einreisen dürfen, wenn durch praxis- und laborgestützte Lehrveranstaltungen deren Präsenz unabdingbar ist. Wochen vorher regte sich die deutsche Presse über den damaligen US-Präsidenten Donald Trump auf, der ähnliches erließ und es nach heftigen Protesten zurücknahm. In Deutschland geschah diesbezüglich nichts. Von der Studienkoordination war zu hören, dass die Schreiben, die sie den Bewerbern schickten und die den deutschen Botschaften vorgelegt werden mussten, um das Visa zu erhalten, aus den oben genannten Gründen abgelehnt wurden. Ein neues und ausführlicheres Schreiben wurde verfasst und versandt. Die Zeit lief den Bewerbern davon, da die deutschen Botschaften offensichtlich längere Bearbeitungszeiten für die Anträge benötigten und die Visa zögerlich erteilten. Nur wenige Studierende schafften es zu Beginn des Wintersemesters nach Berlin.

Mangel an Diskursen, Mangel an direkter Auseinandersetzung, am Lesen der Mimik hinsichtlich des Verständnisses in diskursiven Prozessen, Nutzung verschiedener Medien zur Inhaltsvermittlung und Diskussion wie Smartboards und weiterer Medien zur Unterstützung kreativer Prozesse sind einige Kennzeichen der Mangelwirtschaft der letzten drei Semester. Soll das so weitergehen? Erinnert sich der eine oder andere politische Entscheidungsträger noch an die Jahre, die er vielleicht in einem Studentenwohnheim verbrachte? Kann er sich vorstellen, hinter verschlossenen Türen und abgeschlossen von den Kontakten mit seinen Kommilitonen komplexe Inhalte zu verstehen und diese nicht von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren? Können diese Politiker sich vorstellen, dass diese auf wenige Quadratmeter beschränkten Menschen in kreative Prozesse eintauchen können, um komplexe Inhalte reflektiert zu verstehen? Und weitergedacht: die Verbindung zur späteren Praxis im beruflichen Umfeld zu erkennen?

Und welche politischen Entscheidungsträger verfügen außerhalb ihrer politischen Karriere über praktische Erfahrungen im industriellen Umfeld? Ich erinnere mich an die erstaunliche Aussage des Ministerpräsidenten eines Bundeslandes nach dem ersten sogenannten „Impfgipfel“ im Februar des Jahres. Im Gedächtnis blieb bei mir der Satz hängen, dass man jetzt verstanden habe, was für ein komplizierter Prozess die Entwicklung und Produktion eines Impfstoffs ist. Was hat der Herr denn eigentlich gedacht, was das ist? Der Bierfassanstich auf dem Oktoberfest? Wie kann angesichts solcher Aussagen erwartet werden, dass auch nur ansatzweise ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in der universitären Lehre in Richtung der Entwicklung nachhaltiger Produktionsverfahren, dem Schließen von Produktlebenszyklen und dem Einsatz erneuerbarer Energien für solche Prozesse vorhanden ist? Und warum trauten laut Meinungsumfragen eine Mehrheit in diesem Land diesem Herrn zu, die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft diese Planeten zu führen? Für die international operierenden Unternehmen dieser Volkswirtschaft ist die Durchführung und damit das Management von Projekten essentiell. Dafür benötigen sie qualifizierte und engagierte Führungskräfte.

Ein Verlust von Kulturtechnik

Universitäre Lehre ist eine komplizierte und komplexe Kulturtechnik. Und das Management von Projekten ist Kulturtechnik, ist Kunst. Das Eingangsmotto von Steve Jobs verdeutlicht es: Benötigt werden in der Kulturtechnik Führung im Projekt kluge Leute, die in der Lage sind, sich in unbekannte Gewässer hineinzuwagen und neue und innovative Richtungen einzuschlagen.[4]typo3/#_ftn2

Ein ausschließlicher Rückzug in die Raumkapsel des eigenen Arbeitszimmers, ausgestattet mit leistungsfähiger Technologie zur Vermittlung komplexer Inhalte, ist nicht dauerhaft zielführend. Die Erfahrungen aus 15 Jahren universitärer Lehre zeigen: es ist Kunst. Voraussetzung dafür ist Kreativität. Eric Kandel, Nobelpreisträger für Medizin im Jahre 2000 und in seinem Alterswerk mit Kreativitätsforschung beschäftigt, beschreibt drei dafür notwendige Komponenten: einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in einer praktischen Disziplin, der kulturelle Hintergrund, vor dem wir tätig sind und der unsere Haltung zu kreativen Prozessen beeinflusst, und schließlich das soziale Umfeld – Personen und Institutionen, die den Zugang zu den relevanten Bildungserfahrungen, den Arbeitsmöglichkeiten und dem Kontakt dazu, gewährleisten. In der Wissenschaft ist das soziale und geistige Arbeitsumfeld für den Forscher zur Entfaltung von Kreativität notwendig. Neue Kreativität entsteht nicht dann, wenn wir angestrengt an einem Projekt arbeiten – wie an der Realisierung der digitalen universitären Lehre – sondern wenn wir ganzheitlich in Bewegung sind: Beim Spaziergang, beim Besuch von Ausstellungen, beim Wandern, oder anders ausgedrückt: in Bewegung als Mensch. Die Forschung beginnt erst jetzt langsam zu verstehen, welche biologischen durch Hormone und Neurotransmitter gesteuerten Prozesse dem kreativen Prozess zugrunde liegen.[5]typo3/#_ftn3

Lockdown ist kein kreativer Prozess und fördert diese auch nicht im Sinne universitärer Lehre. Ein Lockdown verlangt keine besonderen intellektuellen Fähigkeiten. Er verhindert alle kreativen Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen. Problemlösungen, die angesichts der Problemlage wie u.a. Klimaentwicklung, Nahrungsmittelproduktion, Ressourcenschonung, Abfallreduktion, Schließen von Produktkreisläufen etc. dringend notwendig sind, sind so nicht möglich.

Drei Semester zuvor hatte ich erstmals Studierende aus dem Sudan in den Lehrveranstaltungen. Bis dahin kannte ich keine Menschen aus diesem Land. Ich wusste lediglich aus Berichten und Reportagen, dass der Sudan als „gescheiterter Staat“ bezeichnet wurde. Diese zwei hochintelligenten und lebhaften jungen Männer, die sich Hals über Kopf in das Abenteuer einer neuen Welt der Produktionstechnik und der nachhaltigen Energieerzeugung stürzten, waren eine positive Überraschung. Es war belebend und spannend zu erleben, wie sie sich in der Teamarbeit in Projekten mit den Studierenden aus anderen Kulturen einbrachten, welche kleinen Konflikte entstanden, wie diese im Team gelöst wurden und schließlich alle nur ein gemeinsames Ziel hatte: Etwas Gutes und Innovatives zu liefern und in einem internationalen Netzwerk nachhaltige Kontakte zu knüpfen. Diese Begegnungen und Erfahrungen sind nur möglich, wenn dem Menschen Bewegungsfreiheit zur Verfügung steht.

Ausblick: Zwei Thesen

Der Mensch lebt in Gruppen und benötigt den Kontakt zu anderen. Leicht tritt ein subtiler Verlust ein, fast unmerklich: Das Verlernen von Lust und Fähigkeit am Austausch. Wird eines Tages die Tür der Raumkapsel wieder geöffnet, bleibt man apathisch in der Kuschelecke liegen, um weiter durch den digitalen Orbit zu fliegen. Die Eigenschaften der digitalen Werkzeuge limitieren den kreativen Prozess Sie sind nicht per-se schlecht. Ihr Einsatz muss Sinn machen, diesen pauschal zu verordnen, führt in Sackgassen.

Ein studentisches Team führte im Sommersemester 2018 unter meiner Anleitung ein Projekt zum Thema New Work – Erwartungen von High Potentials an Organisationsstrukturen und Management durch.[6]typo3/#_ftn1 Dabei wurde deutlich, dass für 90% der befragten Studenten eine Position als Projektmanager vor einem Aufstieg in Top-Positionen der Unternehmensführung ein wichtiger Karrierebaustein ist. Auf dieser Erkenntnis aufbauen abschließend einige Thesen zur Entwicklung des Projektmanagements auch in Hinblick auf die universitäre Lehre nach drei Semestern Erfahrung in (fast) ausschließlich digitaler Lehre:

- 1. Die Lehre zum Projektmanagement an den Universitäten und Hochschulen sollte in einer sinnvollen Kombination aus Präsenz- und Digitalveranstaltungen zusammengesetzt werden. Wichtig erscheint mit, Präsentationen von Projektergebnissen, zu Fallstudien und vergleichbaren Inhalten als Präsenz durchzuführen, da diese aus meiner Sicht einen unmittelbaren Praxisbezug haben und für die Studenten auch wertvolle Rückmeldungen seitens der Dozenten als auch ihrer Kommilitonen liefern. Hybride Formen von Austausch sind mittlerweile bei international operierenden Unternehmen Alltag und somit etwas, was für die Studenten auch einen unmittelbaren Praxisbezug hat und durch die Lehrenden entsprechend begleitet werden muss.

- 2. Das Projektmanagement entwickelt sich weiter zu einer umfassenden Führungsdisziplin. Interdisziplinäre Teams aus internationalen Experten und den unterschiedlichsten Wissensdisziplinen müssen motiviert und zu innovativen Lösungen unter dem Aspekt der Ewigkeitslasten zielgerichtet koordiniert werden. Ein neues Bildungsideal beinhaltet aus dieser Betrachtung heraus Geist, Kultur, Natur, Kreativität, Soziabilität und natürlich analytisches und methodisches Denken. Projektmanagement der Zukunft heißt aus meiner Sicht, dass Projektmanager nicht nur als Realisierung von Ideen anderer agieren, sondern selbst für kreative und nachhaltige Impulse zukünftiger Entwicklungen sorgen müssen. Sie werden somit wieder zum Generalisten. Damit nähern wir uns wieder dem Humboldtschen Bildungsideal an. Die Zukunft des Projektmanagements beinhaltet damit eher das Ideal des Universalgelehrten als das des Universalspezialisten.

Weiterführende Diskussionen hierzu sind notwendig und wünschenswert. Wünschenswert wäre, wenn die GPM – gerne auch im internationalen Rahmen – hier eine Führerschaft übernehmen würde.

[1] Glitscher, Wolfgang: Covid-Politik: Ein Blindflug ohne Pilotenlizenz; Berliner Zeitung, 23. Februar 2021

[2] Hüther, Gerald: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn

[3] Siehe dazu z.B.: Johan Filip Lokau: Die Universität braucht die Nähe gemeinsam denkender Menschen, in: Berliner Zeitung, 15.07.2021; Milos Vec: Digitale Lehre: Wir Kinder vom Bahnhofe Zoom; F.A.Z.;

[4] Glitscher, Wolfgang: Geh dir aus dem Weg – Ein Überlebensbericht aus der Welt des Projektmanagements, Books on Demand 2015 (vegriffen)

[5] Eric Kandel: Das Zeitalter der Erkenntnis

[6] Glitscher, Wolfgang et.al.: New Work – Erwartungen von High Potentials an Organisationsstrukturen und Management, in: projektManagement aktuell 03/2020

Kommentare

25.01.2024 – 19:13

Sabine Peipe

Nicht nur ein erfrischender sondern auch ein extrem wichtiger Artikel! Im übrigen auch Ihr Artikel vom 22.11.21 Denken in Ewigkeitslasten – Eine Vision für das Projektmanagement der Zukunft, Hr. Dr. Glitscher. Vielen Dank dafür! Ich wünsche mir, dass die GPM mit ihren, angeblich, so guten Kontakten zur Politik ihre Finger in die "Corona-Wunde" legt um deutlich zu machen, dass das, was im Moment durch die regierenden Politiker und ihren Propaganda-Medien geschieht, menschenverachtend und spaltend ist. Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam Projekte machen, uns noch in die Augen schauen, wenn wir uns so vorführen lassen und alles mitmachen?

25.01.2024 – 19:13

Guido Bacharach

Erfrischend. Die Sicht auf die Hochschullehre geleitet vom Humboldtschen Bildungsideal konvergiert sehr gut mit dem Kompetenzmodell der GPM. Daher wäre es nur natürlich, wenn die GPM hier eine Führerschaft übernehmen würde.