Dr. Alfred Oswald

– 06.03.2018Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko: Ein Diskussionsbeitrag

Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko sind Begriffe, die zum Berufsalltag eines Projektmanagers gehören. Inzwischen hat der Begriff Unsicherheit auch Eingang in ein vielbenutztes Akronym gefunden: VUCA. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity [1]. Gleichzeitig ergibt eine Recherche im Internet, dass bezüglich der Definition und Verwendung der Begriffe Unsicherheit, Ungewissheit sowie Risiko eine hohe Inhomogenität vorliegt [2]. In der Veröffentlichung „Projektmanager goes VUCA“ [3] haben wir die VUCA-Begriffe an Hand von Beispielen aus dem Projektmanagement erläutert und gezeigt, wie eine Begriffsabgrenzung zu einem innovativen und wirksamen Verständnis von Projektmanagement unter Unsicherheit führt. Dies ist auch die Motivation sich mit den Begriffen Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko genauer auseinander zu setzen. Denn das Auseinandersetzen liefert in vielen Fällen die Werkzeuge mit, die zum Meistern von Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko geeignet sind.

Im Rahmen eines news briefings des amerikanischen Department of Defense machte Donald Rumsfeld im Jahre 2002 die Begriffspaare known unkowns und unknown unknowns zur Beschreibung von Unsicherheiten öffentlich bekannt. Er sagte:

Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tend to be the difficult ones.[4]

In der Folge erfuhren diese Begriffspaare eine gewisse Berühmtheit und sie wurden auf vier Paare erweitert, also: known knowns, unknown knowns, known unknowns, unknown unknowns [5]. Diese vier Begriffspaare verwende ich auch in diesem Diskussionsbeitrag, um mich dem Verständnis von Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko zu nähern. Im Jahre 2010 haben Winch und Maytorena für das Projektmanagement die vier Begriffspaare in ihrem sogenannten kognitiven Ansatz verarbeitet [6]. In [7] wird dieser kognitive Ansatz wie folgt beschrieben:

The known knowns refer to the cognitive condition of risk where the source has been identified and a probability distribution can be applied to the risk source to determine the probability of a risk event. The known unknowns refer to the cognitive condition of uncertainty where the source has been identified and a probability distribution cannot be applied to the risk source to determine the probability of a risk event. The unknown knowns refer to the cognitive condition of uncertainty where the source has been identified and the probability distribution can be applied but the information is kept private, for example the client has information that is not communicated to the design team of a particular project. The unknown unknowns refer to the cognitive condition of uncertainty when the risk source has not been identified and therefor the probabilities are not applicable, this could be for example natural disasters that are unforeseen and have unforeseen consequences on the construction project.

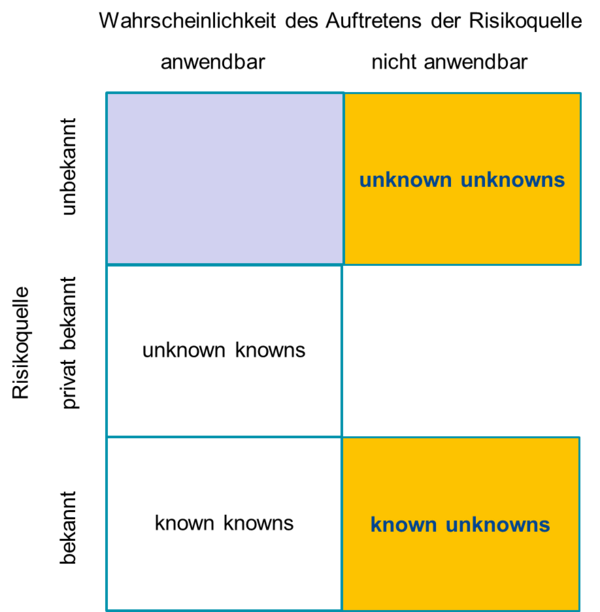

Abbildung 1 visualisiert diese Definitionen. Der Begriff Risiko wird hier ähnlich verwendet, wie er auch in der PM 3 verwendet wird: „Risiken sind mögliche ungeplante Ereignisse oder Situationen mit negativen Auswirkungen (Schäden) auf das Projektergebnis insgesamt oder auf einzelne Planungsgrößen oder Ereignisse, die neue, unvorhergesehene und schädliche Aspekte aufwerfen können“ [8]. Hier wie dort werden eine Risikoquelle, eine Wahrscheinlichkeit für deren Eintreten sowie eine Auswirkung mit entsprechender Auswirkungswahrscheinlichkeit auf das Projekt als charakteristisch angesehen. Nach meiner Einschätzung offenbart die visuelle Darstellung eine Inkonsistenz in den Zuordnungen zu den vier Begriffspaaren und lässt eine gewisse Eleganz und zugleich Einfachheit vermissen. – Es wird nämlich eine Kategorie „privat bekannte Quelle“ eingeführt und die Kategorie „unbekannte Quelle bei bekannter Wahrscheinlichkeit“ gibt es (natürlich) nicht. „Unknowns“ wird mit „die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Risikoquelle ist nicht anwendbar“ interpretiert.

Ich stelle im Folgenden auf der Basis der Begriffspaare ein Modell vor, das diese Inkonsistenzen meines Erachtens nicht enthält und zusätzlich in der Lage ist, das „Wissen über die Welt“ geeigneter zu klassifizieren. Gleichzeitig kann es auf Modelle zur Typisierung von Projekten, wie das Diamantmodell, angewendet werden [9]. Die bisherige Verwendung der Begrifflichkeiten in der Projektmanagement-Risikoanalyse, also die Bewertung eines Risikos durch Auswirkung und Wahrscheinlichkeit des Eintretens, soll als Spezialfall enthalten sein. Die bekannten Unterscheidungen von Risiko, Ungewissheit und Unsicherheit aus der Entscheidungstheorie sollen zusätzlich berücksichtigt werden [10]. Dort heißt es: „Können Eintrittswahrscheinlichkeiten ermittelt (objektive durch Datenauswertung, subjektive durch Schätzung und Erfahrung) und diese bei einer Entscheidung zugrunde gelegt werden, handelt es sich um eine Entscheidung unter Risiko. Gibt es hingegen keine Eintrittswahrscheinlichkeiten, liegt eine Entscheidung unter Ungewissheit vor.“ Man beachte, dass hier der Begriff Risiko viel enger gefasst wird und sich nicht auf jedes „ungeplante Ereignisse oder Situationen mit negativen Auswirkungen“ bezieht (wobei in der PM-Risikoanalyse genau dieses enge Verständnis angewendet wird).

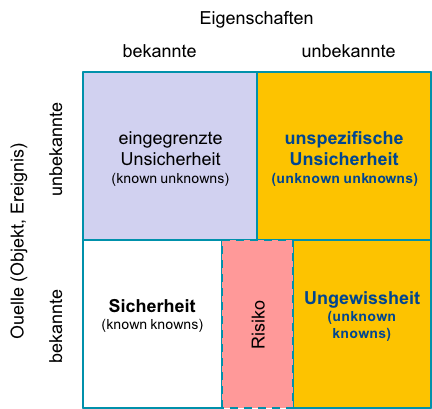

Auf dieser Basis schlage ich folgende Darstellung für die vier Begriffspaare vor [9]:

Hiernach wird unser „Wissen von der Welt“ nach zwei Kriterien sortiert: Dem Wissen von Quellen (Objekten oder Ereignissen) und dem Wissen von Eigenschaften, die wir von diesen Quellen wahrnehmen. Dies führt zu den vier oben genannten Begriffspaaren. Dieses Wissen kann sich in Raum und Zeit verändern. Das Wissen beziehungsweise besser das Nichtwissen führt zu verschiedenen Formen der Unsicherheit. (Ich benutze der Einfachheit wegen den Begriff Unsicherheit auch als Oberbegriff, der verschiedene Ausprägungen von Nichtwissen und deren verschiedene Auswirkungen auf uns zusammenfasst.– Aus dem Kontext wird, so glaube ich, ersichtlich, welche Ausprägung gemeint ist.) Im vorgeschlagenen Modell sind Eintrittswahrscheinlichkeiten zugewiesene Quellen-Eigenschaften.

Schauen wir uns einige Beispiele an:

Versetzen wir uns in einen Raum und eine Zeit, in denen es noch keine Geldmünzen gibt. Der Begriff Geld und seine Eigenschaften sind noch gar nicht bekannt. Es liegt eine Form von unbewusstem Nichtwissen vor (man beachte in diesem Fall liegt sogar eine Form von Sicherheit vor). Eventuell wird jemand das vage Bedürfnis verspüren Etwas zu haben, das man universell gegen Waren austauschen kann. Wir sprechen von unknown unknowns oder unspezifischer Unsicherheit. – Das unbewusste Nichtwissen bekommt Risse: Jemand weiß noch nicht, was das Etwas sein soll, aber er oder sie verspürt schon vage eine erste Eigenschaft, wie zum Beispiele die „universelle Tauschbarkeit“. Ich spreche von known unknowns. Später kommt jemand auf die Idee, Gold oder noch später Geldmünzen für dieses Etwas zu verwenden. Er spürt, dass neben der einen gewünschten Eigenschaft „universelle Tauschbarkeit“ viele neue und unbekannte Eigenschaften mit diesem Geld verbunden sein werden. Das sind unknown knowns (Ungewissheit). Nach einer gewissen Zeit hat sich in dem Raum, in dem das Geld verwendet wird, eine gewisse Sicherheit eingestellt und ich spreche von known knowns. Es kann aber sein, dass wiederum später neue Eigenschaften zum Geld hinzukommen (automatischer Handel über digitale Plattformen, Kryptowährung, usw.) und plötzlich wird aus der Sicherheit wieder Ungewissheit oder sogar Unsicherheit.

Der sogenannte Schwarze Schwan von Taleb [11] wird oft den unknown unknowns zugeordnet. Taleb war sich bewusst, dass bei dieser Zuordnung ein Problem vorliegt. – Denn wenn man von einem Schwan spricht, kennt man ihn, allenfalls kann man es für sehr unwahrscheinlich halten, dass es einen schwarzen Schwan gibt. Eventuell ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines schwarzen Schwans bei entsprechenden biologischen Kenntnissen sogar zu berechnen, d.h. er gehört eigentlich in die Kategorie unknown knowns, und dort wieder bei entsprechender Kenntnis der Eintrittswahrscheinlichkeit in den Bereich Risiko. Deshalb betont Taleb, dass sein „Schwarzer Schwan“ als Metapher für all das steht, was völlig „unknown“ ist, also nach Abbildung 2 in die Kategorie unknown unknowns bzw. am rechten oberen Rand der known unknowns liegt.

Der Bereich der „known unknowns“ ist der derjenige der eingegrenzten Unsicherheit, der genialen, einfachen Ideen: Objekte werden auf eine einfache Art neu verwendet oder mit anderen Objekten neu verbunden. Paradebeispiel sind die „Post-its“. Auch die Anfänge von Facebook und Amazon kann man hier einordnen. Aber auch unser obiges Beispiel von der Erfindung des Geldes gehört in diesen Bereich. Oder wissenschaftliche Hypothesen zu einem Phänomen werden überprüft. Z.B. die gemachte Erfahrung, dass die Bausteine der Welt recht stabil sind und es dafür vor der Einführung des sogenannten Gottes-Teilchens (Higgs-Teilchens) keine Erklärung gab. Diese beobachtbaren Eigenschaften waren zwar bekannt (wir existieren ja), jedoch war erst die Einführung des Higgs-Feldes eine mögliche Erklärung (known unknowns) für die beobachtete Stabilität. Man siehe hierzu auch einen Kommentar aus der biologischen Forschung, der sich mit dem hier dargestellten Verständnis deckt [12].

Und als letztes Beispiel eines, in dem alle vier Begriffspaare nochmals zusammen erläutert werden [9]: Bei einem Vortrag hält der Redner die linke Hand hinter seinem Rücken. Sie haben nicht die geringste Idee, was ihn dazu bewegt. Sie stellen vielleicht Vermutungen an, dass er noch nie eine Schulung zu Vorträgen erhalten hat oder dass ihm vielleicht die Hand weh tut. Kurzum sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Es ist der Bereich unspezifischer Unsicherheit (unknown unknowns). Falls der Redner seine Hand nach vorne bewegt und sie öffnet wird die Unsicherheit etwas eingegrenzt (known unknowns). Sie sehen, dass eine Münze enthalten ist. Sie kennen jetzt zwar das Objekt (eine Münze), jedoch wissen Sie nicht, welche Münze (z.B. 1€) und warum er diese Münze in der Hand hält und was er damit vorhat. Sie sind im Bereich der unknown knowns oder dem der Ungewissheit. Man weiß zwar um die Existenz eines Objektes, jedoch man kennt weiterhin nur wenige seiner Eigenschaften. Wenn der Redner die Münze hochwirft, wissen Sie schon einiges zu den „Eigenschaften“ des Objektes „Münze“ und bevor sie auf den Boden fällt, können Sie während des Falls die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der die Münze Kopf oder Zahl ausweisen wird. In dem Moment, in dem die Münze auf dem Boden zu liegen kommt, haben Sie abrupt Sicherheit über die Münze und ihre Eigenschaft, „Kopf oben“ oder „Zahl oben“, gewonnen. Nur in dem Bereich, zwischen unknown knowns und dem Bereich known knowns sind Sie im Bereich des Risikos: Dies ist der Bereich des Risikomanagements, in dem Sie relevante potentielle Eigenschaften eines bekannten Objektes kennen und Aussagen treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine dieser Eigenschaften eintritt.

Auf der Basis von Abbildung 2 und den obigen Ausführungen mache ich folgende zusammenfassende Aussagen: Risikomanagement mittels Eintrittswahrscheinlichkeiten erfasst nur einen sehr kleinen Teil unserer „unsicheren Welt“. Natürlich kann man alle schädlichen Auswirkungen in einem Projekt als Risiken bezeichnen. Die so verstandenen Risiken erfordern jedoch völlig unterschiedliche Maßnahmen zur Bewältigung. Der Bereich der unspezifischen Unsicherheit (unknown unknowns) ist die Domäne der Grundlagenforschung bzw. der hochinnovativen Projekte. Hier sucht man nach Informationen (Eigenschaften), um mit Intuition und Überprüfung [9] aus dem Bereich der unspezifischen Unsicherheit (unknown unknowns) in den Bereich der eingegrenzten Unsicherheit (known unknowns) zu gelangen, um unknowns in knowns zu verwandeln. Mit Hilfe von subjektiviertem Handeln [13] lässt sich der Bereich der Ungewissheit (unknown knowns) weiter erschließen, um anschließend über den Bereich der Ungewissheit in den Bereich der Sicherheit zu gelangen – In einer VUCA-Welt ist diese Sicherheit allerdings trügerisch und nur von kurzer Dauer.

Literatur

[1] VUCA. https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity, 01.03.2018

[2] Saunders, Fiona: Differentiating between Risk and Uncertainty in the Project Management Literature, The University of Manchester, School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering 2016

[3] Oswald, Alfred; Köhler Jens: Projektmanager goes VUCA, IM+io 4-2017, Scheer GmbH

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/There_are_known_knownshttps>https://de.wikipedia.org/wiki/There_are_known_knownshttps, 01.03.2018

[6] Winch, Graham W.; Maytorena, Eunice: Managing Risk and Uncertainty on Projekts, A Cognitive Approch, in the Oxford Handbook of Project Management, Oxford University Press 2010. Diese Quelle ist schwer zugänglich, ich verweise auf:

, 01.03.2018

[7] Description of the Cognitive Approach: http, 01.03.2018

[8] Gessler, Michael (Hrsg.): Kompetenzbasiertes Projektmanagement PM 3, GPM 2009, Band 1 S., 183 ff.

[9] Oswald, Alfred; Köhler, Jens; Schmitt, Roland: Projektmanagement am Rande des Chaos. Heidelberg. 2016

[10] Ungewissheit gemäß Entscheidungstheorie: https://de.wikipedia.org/wiki/Ungewissheit, 01.03.2018

[11] Taleb, Nassim Nicholas: The Black Swan – The Impact of the Highly Improbable, Penguin 2008

[12] Logan David C.: Known knowns, known unknowns, unknown unknowns and the propagation o

f scientific enquiry, Journal of Experimental Botany, Oxford Academic 2009, <a href="https://academic.oup.com/jxb/article/60/3/712/453685">https://academic.oup.com/jxb/article/60/3/712/453685httpKeine Kommentare

Kommentare